バードウォッチングツアー 湖北の水鳥と猛禽類を楽しむ

野鳥ガイド 久下直哉氏の案内で、滋賀県長浜市にある湖北野鳥センターと、湖北野鳥センター周辺の野鳥スポットで探鳥を楽しみました。

※ スマートフォンでご覧の場合、横に向けた方が読みやすい箇所があります。

私は、昨年の12月12日の初めてのバードウォッチング 服部緑地公園がバードウォッチング初体験です。 初めてのバードウォッチング 服部緑地公園で、バードウォッチングの楽しみ方を知り、参加後に双眼鏡を買って、元旦早々にりんくう公園でソロ・バードウォッチングデビューした、バードウォッチング歴2ヶ月程度(実質1ヶ月ほど)の入門者です。

私は、昨年の12月12日の初めてのバードウォッチング 服部緑地公園がバードウォッチング初体験です。 初めてのバードウォッチング 服部緑地公園で、バードウォッチングの楽しみ方を知り、参加後に双眼鏡を買って、元旦早々にりんくう公園でソロ・バードウォッチングデビューした、バードウォッチング歴2ヶ月程度(実質1ヶ月ほど)の入門者です。

このような私ですが、どのようなツアーだったか、お客様がどの様にツアーを楽しまれていたかをレポートにしようと思います。

ツアーの概要

このツアーのタイトルが湖北の水鳥と猛禽類を楽しむですが、このタイトルにある猛禽類とはオオワシの事を匂わせています。なぜタイトルにツアーの目玉になるオオワシという言葉を入れずに猛禽類としているのか説明します。

このツアーのタイトルが湖北の水鳥と猛禽類を楽しむですが、このタイトルにある猛禽類とはオオワシの事を匂わせています。なぜタイトルにツアーの目玉になるオオワシという言葉を入れずに猛禽類としているのか説明します。

このツアーのハイライトはオオワシを観察することですが、ツアーのカタログを作成している時点でオオワシは湖北に飛来していませんでした。オオワシはカムチャツカ半島や樺太北部で繁殖し、冬に北海道辺りまで南下してくる冬鳥です。本州、しかも湖北でオオワシが見れるのはかなりレアなケースです。そして湖北のオオワシは、湖北で1998年12月に初観測された時にはすでに成鳥であったため、推定年齢が27~28歳と考えられています。野生のオオワシの寿命は20~25年とされていることから、かなり長寿のおばあちゃんオオワシなので、今冬に飛来する確証はなかったのです。

また、野鳥は天候などによっては姿を見せない場合もありますし、吹雪になると視界がホワイトアウトしてしまい、オオワシの姿を捕えることができないこともあります。

果たして、今回のツアーでオオワシを見ることは出来るのでしょうか?

※ 写真はツアーカタログ用のイメージ写真です。

滋賀県 湖北へ向かう

今回のツアーは少人数だったので、小回りの利くコミューターで行きました。

今回のツアーは少人数だったので、小回りの利くコミューターで行きました。

幸い、新御堂も名神高速道路も渋滞は無く、予定よりも早いペースで湖北(長浜市)に向かっています。

琵琶湖の湖東をしばらく走ると、雪を被った伊吹山が見えてきました。伊吹山は日本百名山です。

伊吹山へ行くのは長浜のICで降りるので、伊吹山が見えてきたということは、目的地までかなり近づいているということです。

余談ですが、7月の高山植物が美しい時期に伊吹山へイヌワシを見に行くツアーを企画中だそうです。

近々、募集開始になるはずなので楽しみにしておいてください。

最初のバードウォッチング・スポットに到着

ため池にはたくさんの水鳥がいます。天気が良いこともあって、のどかな雰囲気に、とても癒されます。

この池で見れる鳥の説明

久下氏がこの池で見れる鳥の説明をします。まずは自分たちで鳥の観察をするためです。

水鳥の観察

それぞれに双眼鏡でマガモ、コガモ、オナガガモ、ヒドリガモ、オオバンなどを観察します。

みんながそれぞれに双眼鏡で観察している間に、久下氏はフィールドスコープをセットして、多くの水鳥の中に紛れている珍しい鳥を見つけて、順にフィールドスコープを覗かせてくれます。アメリカヒドリなど名前の通り、主に北米に生息するカモも見せていただきました。

ヨシガモとマガモを同じ視界に入るようにセットして、見比べもさせてもらいました。

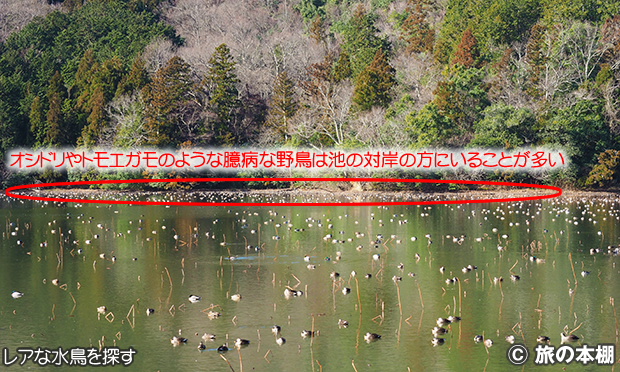

対岸付近にいる鳥

マガモ、コガモ、カルガモ、オナガガモ、ヒドリガモ、オオバンなどは、双眼鏡で見ることができる範囲にも居ます。

しかし、オシドリやトモエガモのような臆病な鳥たちは人が居る岸の対岸に居ます。この池の対岸までの距離は260m以上あります。双眼鏡では対岸に居る水鳥の識別は困難です。でも40~60倍のフィールドスコープならバッチリとオシドリを見ることができました。

トモエガモ

トモエガモは、コガモよりも少し大きい小型のカモです。対岸ではありませんが、こちらの岸から離れた所にいるのをフィールドスコープで見せてもらいました。トモエガモのオスは、顔に巴のようなガラがあるので、トモエガモと呼ばれるようになったそうです。オスは数本の飾り羽も特徴となります。この写真では、真ん中のオスに、3本の飾り羽が見えます。メスは他のカモのメスに似ていますが、くちばしの付け根の所にある白い班で区別ができます。個体数がそれほど多くなく、京阪奈周辺ではあまり見ることができないレアカモです。

マガンの群れ

岸から200m近く先にマガンの群れがやってきました。双眼鏡では確認できない羽根の様子などをフィールドスコープで観察することができました。

ジョウビタキの撮影会

昼食を食べてのんびりしていると、近くの木に色鮮やかなジョウビタキのオスがやってきました。みなさんカメラやスマホで撮影会をして楽しんでいました。

「ジョウビタキか」って感じで、珍しくも無さそうにしていた久下氏もスマスコで撮影会に参加。

スマスコというのは、フィールドスコープを通してスマホのカメラで撮影する方法の事です。

さすが久下氏。サクっとジョウビタキの魅力が映える写真を撮影してました。

ノスリ

次のバードウォッチング・スポットへ移動中、久下氏が「ノスリがいる」とつぶやきました。入門者の私でもノスリが猛禽類であることは知ってます。先ほどのため池は、カモをエサとする猛禽類のエサ場でもあるので、水鳥だけでなく猛禽類も探していたのですが姿を確認することはできなかったのです。ノスリを見たいと思うのに車はどんどん走って行きます。

ノスリに刺激を与えない約120m離れた所でコミューターを停めて、双眼鏡やフィールドスコープでノスリの観察です。上空や高い木の上から獲物を狙う猛禽類の視力は凄いので、充分な距離をとる必要が有るのです。

ノスリに刺激を与えない約120m離れた所でコミューターを停めて、双眼鏡やフィールドスコープでノスリの観察です。上空や高い木の上から獲物を狙う猛禽類の視力は凄いので、充分な距離をとる必要が有るのです。

1眼レフx200mmのレンズで撮影すると、ノスリの大まかな形状は分かりますが、直に目で見ると電柱の突起物にしか見えません。走る車の中から、並んでいる電柱を見て、その中からノスリが居る電柱を見つけた久下氏に、みなさんから感嘆の声があがりました。 ノスリは上から田や畑にいるネズミ、モグラなどの小動物やカエルを狙って、上から急降下して野を擦るように滑空し、獲物を捕獲するのでノスリという名が付いたと言われています。

私らのような入門者にはトビと思ってしまうようなフォルムですが、トビよりも少し小型なのと尾羽の形状が異なります。

この後、別の場所での出来事ですが、「ノスリが飛んでます。3羽の内、2羽はトビで、1羽はノスリです。尾を見れば分かります」と久下氏が言いました。この写真では違いは分かりにくいですが、2羽の尾は三味線のバチのような三角で、1羽は尾が扇を広げたように丸いのです。下から見上げる角度からだと、羽根の内側の色も全く違う事に気付きます。トビはほとんどが茶色ですが、ノスリは白い部分が多いのです。今後は、トビと思い込まずに要チェックです。

ケリ

ノスリを観察している時に「ケリッ」という鳴き声が聞こえました。お客様の一人が「ケリやな」と言い、しばしケリの話になりました。「ケリッと鳴くからケリ」だとか「足で蹴る鳥だからケリという説もある」などなどです。ノスリが止まっている電柱の向こうの田んぼに白い鳥が降り立ちます。ノスリの観察を終えて、近くのため池で水鳥を観察をした後にケリを見に行くことになりました。

飛んでいる時は、白い羽、黄色いクチバシと足が目立つケリですが、地上に居るケリを見るとグレーの鳥といった印象です。チドリの仲間です。クセが凄い風貌ですね。

ケリはキジバトよりも一回りほど大きいサイズですが、飛んでいる時の翼の大きさはキジバトよりも2まわりぐらい大きく感じます。また、地上に降りてからも足がかなり長いので、キジバトよりも2まわりぐらい大きく見えます。

※ キジバトと大きさを比較している理由は、バードウォッチング基礎知識 鳥の大きさをご覧ください。

オオワシを見に!

ノスリを見たので、オオワシを見ることが出来なくても、ツアータイトルの湖北の水鳥と猛禽類を楽しむの猛禽類はクリアしたことになります(笑)

でも、やはりオオワシは見たいですね!

オオワシが見れるスポット、山本城跡がある山本山へ向かいます。

後編へ続く ⇒ 湖北の水鳥と猛禽類を楽しむ 後編

出会えた野鳥の一覧

帰りの草津パーキングエリアで、このツアーで出会えた野鳥の確認をしました。全部で55種もありました。

確認種リストを掲載しておきます。

| 種名 | 目 | 科 |

|---|---|---|

| ヒシクイ | カモ目 | カモ科 |

| マガン | カモ目 | カモ科 |

| コハクチョウ | カモ目 | カモ科 |

| オシドリ | カモ目 | カモ科 |

| オカヨシガモ | カモ目 | カモ科 |

| ヨシガモ | カモ目 | カモ科 |

| ヒドリガモ | カモ目 | カモ科 |

| アメリカヒドリ | カモ目 | カモ科 |

| マガモ | カモ目 | カモ科 |

| カルガモ | カモ目 | カモ科 |

| ハシビロガモ | カモ目 | カモ科 |

| オナガガモ | カモ目 | カモ科 |

| トモエガモ | カモ目 | カモ科 |

| コガモ | カモ目 | カモ科 |

| ホシハジロ | カモ目 | カモ科 |

| キンクロハジロ | カモ目 | カモ科 |

| ホオジロガモ | カモ目 | カモ科 |

| ミコアイサ | カモ目 | カモ科 |

| カワアイサ | カモ目 | カモ科 |

| カイツブリ | カイツブリ目 | カイツブリ科 |

| カンムリカイツブリ | カイツブリ目 | カイツブリ科 |

| キジバト | ハト目 | ハト科 |

| カワウ | カツオドリ目 | ウ科 |

| アオサギ | ペリカン目 | サギ科 |

| ダイサギ | ペリカン目 | サギ科 |

| コサギ | ペリカン目 | サギ科 |

| オオバン | ツル目 | クイナ科 |

| ケリ | チドリ目 | チドリ科 |

| イカルチドリ | チドリ目 | チドリ科 |

| ユリカモメ | チドリ目 | カモメ科 |

| トビ | タカ目 | タカ科 |

| オオワシ | タカ目 | タカ科 |

| ノスリ | タカ目 | タカ科 |

| カワセミ | ブッポウソウ目 | カワセミ科 |

| コゲラ | キツツキ目 | キツツキ科 |

| アオゲラ | キツツキ目 | キツツキ科 |

| モズ | スズメ目 | モズ科 |

| カケス | スズメ目 | カラス科 |

| ハシボソガラス | スズメ目 | カラス科 |

| ハシブトガラス | スズメ目 | カラス科 |

| シジュウカラ | スズメ目 | シジュウカラ科 |

| ヒバリ | スズメ目 | ヒバリ科 |

| ヒヨドリ | スズメ目 | ヒヨドリ科 |

| エナガ | スズメ目 | エナガ科 |

| ムクドリ | スズメ目 | ムクドリ科 |

| ツグミ | スズメ目 | ヒタキ科 |

| ジョウビタキ | スズメ目 | ツグミ科 |

| スズメ | スズメ目 | スズメ科 |

| ハクセキレイ | スズメ目 | セキレイ科 |

| セグロセキレイ | スズメ目 | セキレイ科 |

| カワラヒワ | スズメ目 | アトリ科 |

| ホオジロ | スズメ目 | ホオジロ科 |

| カシラダカ | スズメ目 | ホオジロ科 |

| ホオアカ | スズメ目 | ホオジロ科 |

| オオジュリン | スズメ目 | ホオジロ科 |

『日本鳥類目録 改訂第7版』(日本鳥学会2012)準拠

バードウォッチング ガイドツアー

バードウォッチング基礎知識

久下直哉氏監修のバードウォッチング基礎知識です。バードウォッチングを始める方は参考にしてください。

バードウォッチングの楽しみ方 / バードウォッチングの時の服装や持ち物

双眼鏡の調整 / 双眼鏡の使い方 / 双眼鏡の選び方

鳥の渡り / 図鑑 / 鳥の鳴き声 / 鳥の大きさ