湖北の水鳥と猛禽類を楽しむ ツアー・レポート

1/23(日)に、バスで行く日帰りのバードウォッチングツアー、初めてのバードウォッチング 湖北の水鳥と猛禽類を楽しむに同行してきました。

このツアーのハイライトは、なんと言っても山本山のおばあちゃんと呼ばれ、多くの人達に親しまれているオオワシを見に行くことです。しかし、このツアーの魅力はそれだけではありません。湖北には様々な水鳥がやってきます。中には、都市圏ではなかなか見ることができない野鳥を見れたり、見え方が大きく異なる場合があったりします。

参加者の皆さんも、驚いたり感動したりの連続だったようです。今回は、それらのシーンをポイントにまとめてレポートにしたいと思います。

湖北ってどこ?

湖北は琵琶湖の北部のエリアのことです。ツアーで行った湖北に関して、記載しておきます。

皆さんは、ラムサール条約ってご存知でしょうか?

正式には、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約という、自然保護のための国際的な条約のことですが、とても長いので、この条約が採択された国際会議の開催地が、イランのラムサールであったことからラムサール条約と呼ばれたり、表記されています。

そして、このラムサール条約で指定されている湿地がラムサール条約湿地とかラムサール湿地と呼ばれています。

琵琶湖は、全域がラムサール条約湿地として登録されています。特に、琵琶湖の北部である湖北エリアは、豊かな自然が残っているので、それらを残すために、湖岸の自治体がさまざまな取り組みをして、自然を保全し、多くの植物、生物(動物、鳥類、昆虫、魚類など)を守ろうとしているのです。

鳥類側からの観点だと、鳥類のエサである植物、昆虫、魚類が守られ、生息や繁殖するための環境が保全されているということなのです。

自治体や保全活動の方々の自然保護の努力のおかげで、湖北では多種多様な水鳥や水辺の鳥を観察することができるのです。

ちょっと堅苦しくなりましたが、バードウォッチングを楽しむのであれば、ゴミをポイ捨てしないとか、立ち入り禁止の場所に入らないとかのマナーを守り、自然そのものや、自然を保全している人々に感謝して、楽しませて頂くことが重要だと思います。

多くの水鳥たち

湖北の湖岸、池、川、水田などには様々な野鳥がいますが、冬はシベリアなどの北方から越冬のために多くの冬鳥がやってきます。その中で、注目されるのがオオヒシクイ、コハクチョウ、マガンです。この3種は後に取り上げるとして、今回のツアーでガイドの久下氏が、オオワシと先の3種に加えて、参加者の方に見てもらいたいと思っていたのは、トモエガモ、オシドリ、ミコアイサです。このカモ3種は京阪神近郊で見れないことはないカモ類ですが、頻繁に見れる訳ではないので、この機会に参加者の皆さんに見てもらえたらと思われていたようです。

歴史的なため池でカモ観察

大和時代に造られたというため池でカモ類を観察します。このため池は自然保護を目的とする、環境学習のための観察小屋も有る所です。ここで、トモエガモやオシドリが見れたらラッキーです。しかし、トモエガモやオシドリは警戒心が強く、人の近くには寄ってきません。気配を感じられないであろう場所から、久下氏がスコープで、対岸近くに居ると思われるトモエガモとオシドリを探します。多くの蓮の枯草の中、マガモの群れに混じって、トモエガモがいました。それも、1~2羽ではなく、結構な数のトモエガモがいました。とてもラッキーです。全員が、スコープでその姿を確認した後、池の淵に移動してオシドリを探します。

途中、トビに驚いて、池にいた多くのカモが一斉に飛び立ち、群れで飛び回りました。その数、数百羽です。久下氏が「あれ、全部トモエガモです」と説明してくれましたが、「本当にトモエガモだけ?」と思い、スコープで先ほどまでマガモとトモエガモがいた所を見てみると、肝の据わったマガモは、トモエガモが飛翔している下で、先ほどと変わらない様子で、のんびりしていています(笑)

状況が落ち着いて、飛翔していたカモたちが池に降り立つと、マガモの群れにトモエガモが混じりだしました。警戒心が強いというか臆病なトモエガモだけが、飛び回っていたのです。しかし、数百羽のトモエガモが池の反対側にいたのですね。

オシドリは、2度ほどわずかな時間だけ姿を見せてくれ、参加者のうちの数人の方は、その姿を確認できたようです。

オシドリを探している間、オスのミコアイサが、メスをエスコートするように、ゆうゆうと池を横切って泳いでいます。全体に白く、目の周りが黒いことからパンダカモと呼ばれています。ある程度のスピードで移動するので、写真を撮ることはできませんでしたが、双眼鏡でも姿かたちが分かる距離だったので、皆さん、うっとりと見とれていました。

他にも、マガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモや、尾羽が特徴的で覚えやすいオナガガモなどを観察しました。

ノスリ

こういった、カモ類が集まる場所には、オオタカやハイタカが木の枝に止まってカモを狙っている場合があると、久下氏が説明します。対岸の木々の枝をチェックしましたが、オオタカやハイタカは見つかりませんでした。しかし、しばらく経って、久下氏が対岸にいるノスリを発見。興奮しながら観察していましたが、ある事に気付きました。ノスリは、田畑にいるカエルやネズミ、その他の小動物を獲物とし、野を擦るように飛んで捕食するからノスリと呼ばれるようになりました。同じ猛禽類と言っても、オオタカやハイタカのようにカモを餌にすることはないのです。今の時期はカエルは冬眠中なので、池の淵にノスリが居ることは、少し不自然なのです。その事を久下氏に話すと、「私も、不思議に思っていました」と言ってました。

途中、ノスリが私たちの近くの高木の梢に飛んできて止まりました。獲物を狙うというよりも、警戒のために、見通しの良い所に止まった気がします。しばらくすると飛び去りました。

タシギ

オオワシがいた山の裾から、湖北野鳥センターへ向かう途中で、久下氏がタシギを見つけて、みんなに見せてくれました。

最初は頭を枯草の中に突っ込んで、お尻しか見えませんでしたが、しばらくすると、ひょこひょこと出てきてくれました。細くて長いくちばしは、どことなくユーモラスです。この長いクチバシを雪の下の土の中に差し込んで、ミミズなどエサになるものを探しています。黒褐色・褐色・白色の模様は、派手ではありませんが、なかなか綺麗です。枯草の中では、保護色になっているのでしょうね。

「都会では見る機会が少ない野鳥の一種なので、皆さんに見てもらえて良かった」と久下氏が言ってました。

オオタカ

この日、ノスリ、オオワシ、チュウヒ、そしてオオタカの4種目の猛禽類を見ることができました。チュウヒとオオタカは共に、湖北野鳥センターのレンジャーの方の館内放送で気付き、湖北野鳥センターの観察窓から見ました。チュウヒはあっという間に視界から消え去りましたが、オオタカは湖北野鳥センターの正面の木に止まったとアナウンスされました。私はいつまで経ってもオオタカの姿を捉えることができず、久下氏がセットしたスコープで、オオタカの位置を確認しました。見つけられないのも当然です。私が立っていた位置からは、オオタカが全く見えない木の幹の陰に止まっていたのです。

以前にオオタカを見た時も、木の枝や葉が負い被さるような所に止まっていました。これは、縄張りを主張するカラスから身を隠すためだと久下氏から聞きました。カラスに騒がれると、狩りが成功しなくなるからでしょうね。

コハクチョウ

コハクチョウは、夏に北極に近いシベリアで繁殖し、秋ごろになると越冬のために日本にやってきます。琵琶湖の水草や、周辺の水田の落穂や二番穂をエサにしているので、水田の横を通る時に、水田の道路から離れた所を探してみましょう。(※ 絶対に田畑に足を踏み入れないように)

真っ白なコハクチョウに混じって、灰色の混じったコハクチョウがいたら、それは幼鳥です。

オオヒシクイ

ヒシクイはヒシやマコモを食べることからヒシクイと呼ばれるようになりました。琵琶湖にやって来るのは、ヒシクイの亜種オオヒシクイです。その名の通り、大型のヒシクイです。ヒシクイもオオヒシクイも減少したので、天然記念物に指定されて保護の対象になっています。現在は少しずつ回復に向かい、湖北では300~400羽程度が越冬するそうです。湖北がオオヒシクイの南限の越冬地なので、湖北よりも南で見られることはほとんどありません。

マガン

昨年は、ため池で群れで泳いでいるのを観察できたマガンを、今年は水田でエサを食べている様子を観察する事ができました。地上で立っていると、水面で泳いでいる時には見ることができない、胸から腹部にかけての羽の様子などを観察できるので、その部分をしっかりと見ておいてくださいと、久下氏か皆さんに声をかけておられました。マガンは警戒心が強い野鳥なので、ある程度の距離を保たないと、すぐに飛び去るそうです。

因みに、マガンが水田でエサを食べている様子を観察できるのは稀なことだそうです。

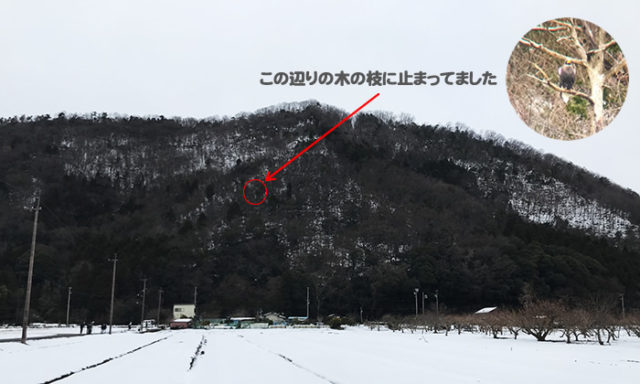

オオワシ 山本山のおばあちゃん

今シーズンも山本山のおばあちゃんが、湖北の山本山に渡ってきてくれました。このオオワシを見ることが、このツアーのハイライトです。山本山の中腹の木の枝に止まっていました。昨年とは見る角度が異なったので、別の場所に止まっているのかと錯覚しましたが、昨年の写真と比べてみると、同じ木の同じ枝に止まっていたことが分かりました。今年の1/3に見に行った時は、もっと左側に止まってました。

山本山のおばあちゃんは、初めて観測されてから、今シーズンで24年目です。野生のオオワシの寿命は20~25年と推定されています。初観測の時点で成長だったので、平均寿命を数年は超えている長寿のオオワシなのです。メスなので、山本山のおばあちゃんと呼ばれています。オオワシは生息数が少なくなっているので、天然記念物とされており、保護対象の野鳥です。北海道よりも南で越冬する数は少なく、本州で見られるのは数羽だけで、東日本では涸沼(ひぬま)、西日本では湖北ぐらいです。山本山のおばあちゃんが飛来したり、北へ帰っていくと、滋賀県では新聞やニュースに取り上げられるぐらいの人気者なのです。

山本山のおばあちゃんは、体長(クチバシから尾の先)が100cm、翼開長は240cmあります。湖北野鳥センター内に設置されているライブモニターの横に、その実物サイズの展示があります。その大きさに唖然とします。

来シーズンも元気に飛来して欲しいと、願うばかりです。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

湖北野鳥センターのスタッフの皆さま、お世話になりました。

2021年 湖北の水鳥と猛禽類を楽しむ ツアーレポート

2021年のツアーレポートは以下になります。ご興味があれば、ご覧ください。

出会えた野鳥の一覧

今回の 初めてのバードウォッチング 湖北の水鳥と猛禽類を楽しむで出会えた野鳥の一覧です。

| 種名 | 目 | 科 |

|---|---|---|

| ヒシクイ | カモ目 | カモ科 |

| マガン | カモ目 | カモ科 |

| コハクチョウ | カモ目 | カモ科 |

| オシドリ | カモ目 | カモ科 |

| ヨシガモ | カモ目 | カモ科 |

| ヒドリガモ | カモ目 | カモ科 |

| マガモ | カモ目 | カモ科 |

| カルガモ | カモ目 | カモ科 |

| ハシビロガモ | カモ目 | カモ科 |

| オナガカモ | カモ目 | カモ科 |

| トモエガモ | カモ目 | カモ科 |

| コガモ | カモ目 | カモ科 |

| ホシハジロ | カモ目 | カモ科 |

| キンクロハジロ | カモ目 | カモ科 |

| ホオジロガモ | カモ目 | カモ科 |

| ミコアイサ | カモ目 | カモ科 |

| カワアイサ | カモ目 | カモ科 |

| カイツブリ | カイツブリ目 | カイツブリ科 |

| カンムリカイツブリ | カイツブリ目 | カイツブリ科 |

| キジバト | ハト目 | ハト科 |

| カワウ | カツオドリ目 | ウ科 |

| アオサギ | ペリカン目 | サギ科 |

| ダイサギ | ペリカン目 | サギ科 |

| オオバン | ツル目 | クイナ科 |

| ケリ | チドリ目 | チドリ科 |

| タシギ | チドリ目 | シギ科 |

| ハマシギ | チドリ目 | シギ科 |

| トビ | タカ目 | タカ科 |

| オオワシ | タカ目 | タカ科 |

| チュウヒ | タカ目 | タカ科 |

| オオタカ | タカ目 | タカ科 |

| ノスリ | タカ目 | タカ科 |

| モズ | スズメ目 | モズ科 |

| カケス | スズメ目 | カラス科 |

| ハシボソカラス | スズメ目 | カラス科 |

| ハシブトカラス | スズメ目 | カラス科 |

| シジュウカラ | スズメ目 | シジュウカラ科 |

| ヒバリ | スズメ目 | ヒバリ科 |

| ヒヨドリ | スズメ目 | ヒヨドリ科 |

| ムクドリ | スズメ目 | ムクドリ科 |

| ツグミ | スズメ目 | ヒタキ科 |

| スズメ | スズメ目 | スズメ科 |

| ハクセキレイ | スズメ目 | セキレイ科 |

| タヒバリ | スズメ目 | セキレイ科 |

| ホオジロ | スズメ目 | ホオジロ科 |

| アオジ | スズメ目 | ホオジロ科 |

『日本鳥類目録 改訂第7版』(日本鳥学会2012)準拠

バードウォッチング ガイドツアー

バードウォッチング基礎知識

久下直哉氏監修のバードウォッチング基礎知識です。バードウォッチングを始める方は参考にしてください。

バードウォッチングの楽しみ方 / バードウォッチングの時の服装や持ち物

双眼鏡の調整 / 双眼鏡の使い方 / 双眼鏡の選び方

鳥の渡り / 図鑑 / 鳥の鳴き声 / 鳥の大きさ

- 投稿タグ

- 山本山のおばあちゃん